修复台前,郭玉玲轻捏泛黄的古籍书页,观察整体破损程度

与徒弟交流古籍修复技巧

将修复后的古籍装裱

修复古运河地图

认真研究古籍修复方案

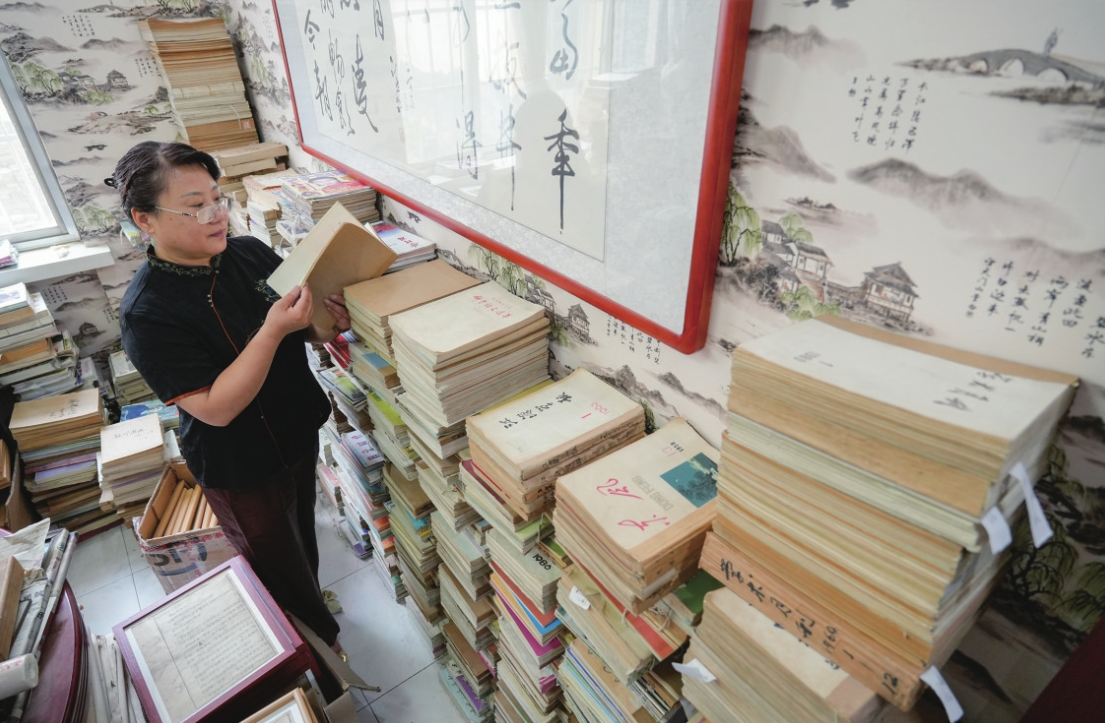

工作室里,各类古籍码放整齐

修复古籍书页折痕

修复后的古籍

□本报记者路龙帅 本报通讯员邱杨摄影报道

8月13日,在位于德城区的玉玲古籍修复工作室里,57岁的郭玉玲俯身桌前,凝神静气。一支细毫毛笔轻沾自制浆糊,精准涂刷在一页虫蛀遍布、泛黄脆弱的书页边缘。她指尖翻飞,将一片染得颜色相近的仿古补纸迅速贴合,再用镊子尖细细剔除多余纤维。动作如行云流水,残破的古籍在她指下悄然弥合。

这是郭玉玲28年古籍修复生涯的寻常一幕。从下岗女工到德州唯一的专业古籍修复师、市级非遗传承人,再到“德州工匠”,她凭借一双巧手与一颗匠心,在寂静中守护着中华文脉的载体。

郭玉玲踏入这行,实属意外。1997年下岗后,为谋生计她干起了书画装裱修复生意。当时,在朋友推荐下她接触了古籍修复,没想到后来竟扎进了旧纸堆里。命运的转折发生在2009年,因技艺出色,她被德州市藏书协会推荐,北上拜师古籍修复名家张炎增先生并于次年创建了古籍工作室。

“古籍修复,入门不难,精进极难。”郭玉玲坦言。面对酸化、霉蚀、虫蛀、鼠啃、粘连等“古籍重症”,她深知学无止境。10余年来,她多次赴国家级、省级培训班深造。2016年,她更是进入中国国家图书馆,师从被誉为“国宝守护人”的朱振彬先生,潜心研习,成为国家级古籍修复谱系的第三代传人。

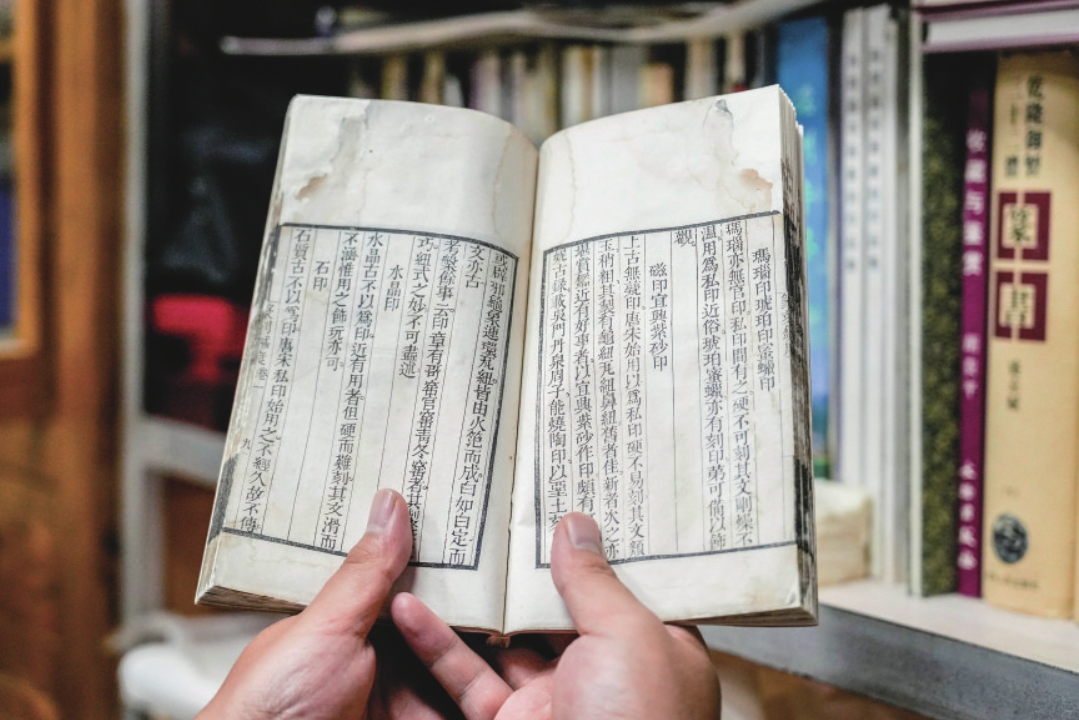

“修旧如旧、抢救为主、治病为辅、最少干预、过程可逆”是古籍修复需要遵循的原则。“书修复前是什么样,修复后还得是什么样,”郭玉玲解释道,“古籍修复包括拆书、洗书、配纸、补洞、折页等十几道工序,必须最大程度保留原貌,守住它的资料价值和文物灵魂。”这不是简单的粘贴修补,而是一场与时间、与古人对话的精密手术。

面对不同“病因”,郭玉玲开出的“药方”也不同:粘连成砖的书页,需以“干揭”“湿揭”甚至“蒸揭”的巧劲层层分离,再为每页编号;受潮霉变的纸张,需入水“洗书”,轻柔涤荡岁月污痕;而酸化严重的纸页,则需喷淋特制碱水进行专业脱酸处理。每一道工序都关乎古籍存亡,不容毫厘之差。

在修复台前一坐就是大半天,是郭玉玲的日常。有时,一天时间仅够完美修复一页古籍。“干这行,得耐得住寂寞,静得下心。”她说,“稍一急躁,百年古籍就可能毁于一瞬。”稳,成了必须的修行。

如今,经郭玉玲之手重获新生的古籍已逾500套、上千册。从明万历刻本《史记评林》、清内务府刻本《词林典故》,到乾隆写刻本《明诗宗》,乃至完整修复的《本草纲目》,都是她工匠精神的最好见证。

“古籍不可再生,是中华文明的伟大结晶,修复古籍就是拯救正在消逝的宝藏,也正是这门技艺存在的价值。”郭玉玲表示,她将通过自己的努力让更多古籍保存得更久一些,让千百年积淀的历史和文化更好地传承下去。