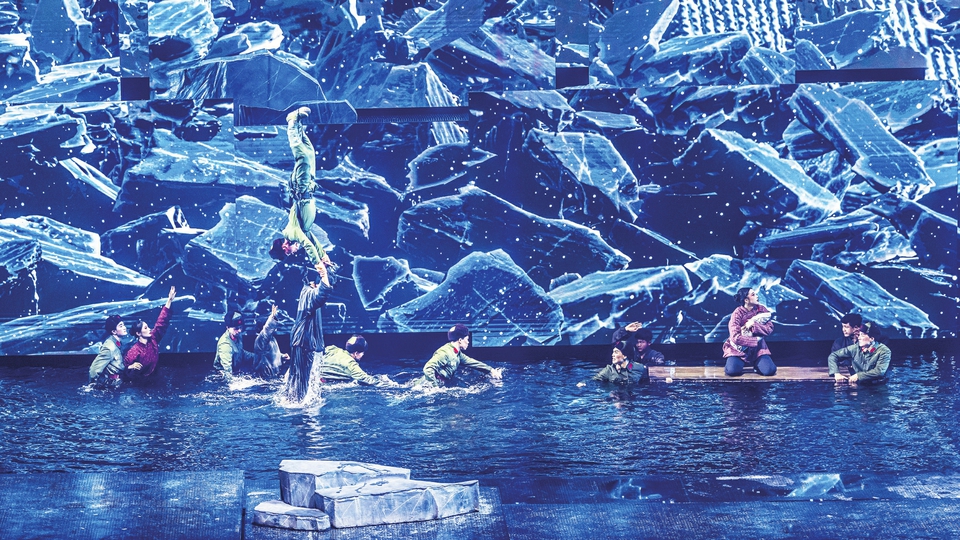

《大河上下》第五幕中《凌汛》演出场景

演职人员谢幕

□本报记者钟伟本报通讯员陈璐张军

当虞舜祭河的青铜礼器在数控水幕中若隐若现,当1969年凌洪抢险的破冰号子穿透氤氲雾气破空而来……一场横跨五千年的“黄河叙事”在泉城欧乐堡度假区的华林大剧院震撼启幕。“五一”假期,大型沉浸式舞台剧《大河上下》首演,以“科技为笔、文化为魂”,在九曲黄河之滨书写下新时代文化传承的鲜活篇章。

黄河叙事:

“以史为骨、以情动人”

峨冠博带的舜帝昂首阔步登场,宽袖舒展间,玄鸟造型的光影装置振翅掠过穹顶,与他指间流淌的上古琴音形成“天人对话”。观众席间,有孩童指着舞台惊呼:“爸爸,那是课本里的‘禅让’故事。”家长们则被先民服饰上的绳纹、兽牙项链所吸引,这些细节均考据自山东龙山文化遗址,让“礼出东方”的文明起源不再是课本上的铅字,而成为可感知的文化体验——这场跨越时空的体验,正是解码黄河文化“根与魂”的密钥,让古老文明在现代光影中重新焕发生机。

“这不是简单的文物复现,而是通过‘礼乐治世’与‘黄河安澜’双主线,让观众在大禹治水的洪流中感受‘疏川导滞’的智慧,在人民治黄的场景里触摸‘团结、务实、开拓’的精神脉络。”山东省坤河旅游公司总经理李佳珊介绍,创作团队耗时14个月深入黄河沿岸多个历史现场采风,从3000余件治黄文物中提炼出剧中的六大史诗性叙事篇章,“《大河上下》全景沉浸式史诗秀,以科技赋能黄河文化,从淬火成器龙山文化的兴起,到大禹治水的文化认同、齐鲁名士风流、黄河治理的安澜岁月,现代光影与数字技术让千年文明‘活’了起来。这场文化盛宴,即颂古又歌今,生动诠释‘让黄河成为造福人民的幸福河’的治理智慧。”

最令人动容的,当属对现代黄河的演绎。舞台上,1969年黄河山东段凌汛的惊险一幕被逼真还原。大雪纷飞,LED屏呈现出森然林立如刀剑般的冰凌。饰演子弟兵的演员倒挂威亚,以近乎垂直的角度扎入“冰窟”,他们腰间特意设计成麻绳外观的安全绳,仿佛真的在冰河中承受着巨大拉力。当战士托举着受困群众从冰凌中缓缓升起时,剧场内啜泣声、赞叹声交织,观众们仿佛穿越时空,亲身经历了那场惊心动魄的抢险救援。

而最富深意的故事,其实藏在剧场之外。欧乐堡度假区所在的黄河北展区,曾是默默守护两岸安宁的抗洪“备演”地。随着黄河小浪底工程建成运行,“人民治黄”取得决定性胜利,这片土地迎来新生。如今,一座累计投资超200亿元的现代化旅游度假区拔地而起。起步于山东烟台蓬莱,后融入济南省会都市圈、投身“携河发展”的山东省坤河旅游公司,不惜斥资数亿元打造《大河上下》,推出黄河山东段乃至全流域第一部“黄河主题”室内大型旅游演出。这份魄力的背后,是对黄河深深的情怀,更是传承与展示黄河文化的使命担当。

“我曾是黄河里的娃,每天挖一身泥巴回家,抓起刚出锅的馒头,被娘追着拿扫帚打……”《黄河谣》的歌声在剧场回荡。质朴的歌词,唱出了一代又一代黄河人的成长故事。从辛勤耕耘的农耕文明,到蓬勃发展的城市化建设;从黄河文明的传承,到生态高质量保护与旅游样板工程的打造,每一步跨越,都凝聚着黄河儿女“与天斗、与地斗”的坚韧,彰显着“人民是历史创造者”的伟大真理,奏响了黄河流域生生不息、奋勇向前的时代主旋律。

科技赋新:

立体矩阵再现历史文化意象

“天下大水”启幕,骤雨般的水花劈面而来,前七排观众瞬间“湿身”——这不是意外,而是主创团队刻意为之的“触感叙事”。7000立方米储水在舞台激起10余米浪墙,30名演员化身治水勇士,在激流中演绎“鲤鱼跃龙门”般的高难度跳水。“大禹”手握耒耜振臂高呼,声浪与水浪共振。一位观众事后坦言:“水花溅进脖子时,我忽然读懂了‘人定胜天’四个字的分量。”

高清屏加上高清视频渲染,配合着多通道音频布局与三维声场渲染技术,让观众仿佛置身于一个个历史现实场景中。“这些科技手段不是简单的视觉奇观,而是让群众与抽象的文化记忆产生‘肌肤之亲’。”总统筹赵永亮介绍,剧中运用多项技术都是为这个舞台专项制定的,比如台下50余套运动机械,台上90套升降屏、60套升降机械,此外还有20余套吊杆,以“海陆空”矩阵立体再现历史文化意象,实现了“技术理性”与“文化感性”的深度融合。

舞台上,140余块独立升降屏组成可变形矩阵,通过280根钢丝绳与信号电源线同步控制,实现千余种空间组合。核心升降屏以3米/秒的升降速度打造“时空折叠”效果,在唐代封禅场景中,泰山从平地拔起仅需5秒,引得观众阵阵惊叹。最惊艳处当属“敦煌飞天”的立体呈现:20位舞者身着唐代裙裾,在威亚牵引下完成“螺旋飞天”等高难度动作。当她们手挽手组成旋转的“莲花宝座”时,剧场内惊呼此起彼伏,有观众激动地说:“比在敦煌壁画前看得还真切!”

作为李清照的主演——领队张曦萍对舞台科技的运用感受颇深。“当定制的高清防水屏幕与升降台化作‘曲线桥’,机械结构隐匿于月下荷田之中,我踏桥而出的瞬间,仿佛真的走入了李清照的词境。”张曦萍感叹,“科技让舞台装置‘隐身’,只余下诗意流淌的空间,这种表演体验奇妙至极,能让我更好地将人物情感细腻表现出来。”

团队协作:

60米台口的精密交响

在这场文化与科技的盛宴背后,是“隐形指挥官”催场主任的精准调度和30人技术团队的默默付出。催场主任统筹200余名演员、超60米跨度的外台口多角色换装,依托化妆间通联系统与对讲机指令链,实现“先下后上”的无缝衔接。比如唐代飞天演员需在90秒内完成威亚穿戴、宋装换为胡服,误差控制在3秒内。

控制室里,技术团队分机械、灯光、视频等模块实时监控140块升降屏的电源信号稳定性,单屏日均调试超30次,累计修复信号故障200余次。华林大剧院技术总监赵永庆介绍:“就以在舞台中央的这个75寸的‘102c’屏幕为例,为了达到最好的展示效果,这一个屏幕经过上百次实测调校,确保让屏幕效果达到最佳,实现科技呈现与艺术表达的完美契合。”

《大河上下》还有“姊妹篇”——《九曲黄河魂》水影秀。欣赏完室内表演的游客,沿着欧乐堡度假区内华林大剧院附近的大湖东岸,步行15分钟到北岸,观看这场夜幕中的水影秀。在迷人夜色中,周围宫殿式建筑群如同天宫仙阙,一座座壮美的楼阁如从古画中下来,美得不可方物。绮丽的画卷下,湖水如同镜子,将楼阁灯火与天上星光尽收。

“齐河的探索揭示了文化‘两创’的三重启示:以科技解构文化基因,以体验重构传播逻辑,以产业厚植传承土壤。”齐河县委宣传部副部长刘光星表示,该剧将厚重的历史转化为可感知、可参与、可消费的文化产品,为沿黄省份提供了“从文化资源到文化生产力”的转化范式。

随着《大河上下》的持续上演,这座黄河岸边的小城,正为新时代的文化传承递交一份兼具历史厚度与时代温度的答卷,让千年文脉在科技星河中找准坐标,让文化基因在社会经济发展中长出新的枝干。