八路军战士在麦田里进行伏击战

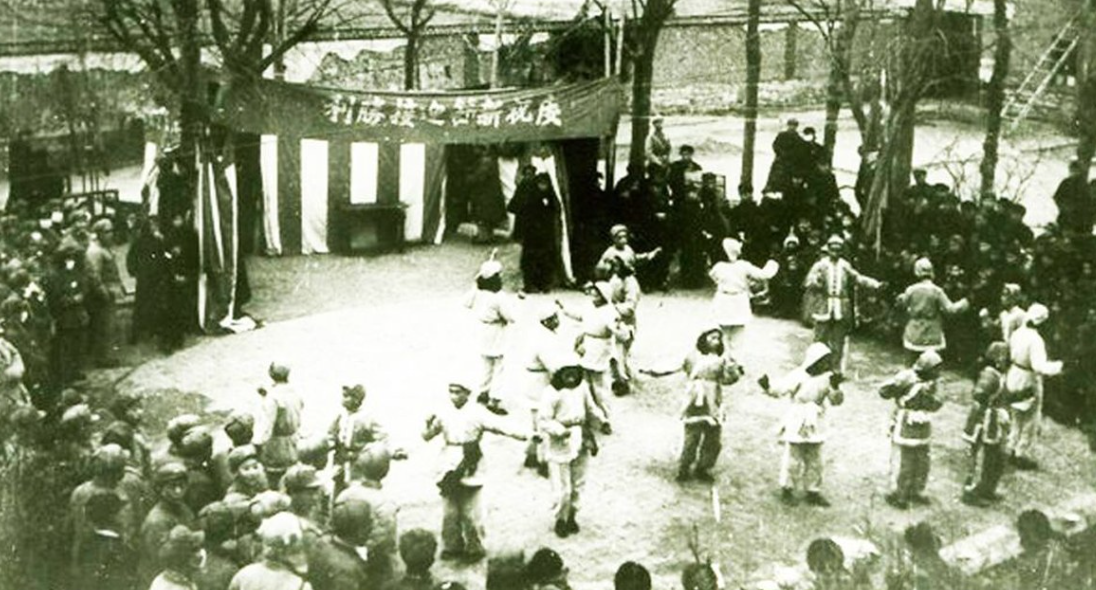

八路军和群众一起联欢:庆祝新春迎胜利

1937年11月14日,日军攻占临邑时炸毁的城墙(德州市档案馆供图)

1944年,齐河县谭家区占家庙被日伪军烧毁后的惨状(德州市档案馆供图)

□张国庆

抗日战争,是中国人民近百年来第一次取得完全胜利的反对外来侵略的伟大斗争。中国是世界反法西斯战争的东方主战场,中国人民更是在中华民族复兴史和世界反法西斯斗争史上,书写了彪炳史册的恢宏篇章。

德州的抗日斗争在全国抗战中具有重要地位。因其扼守津浦铁路要冲,战略位置显著,1937年“七七事变”后,德州成为侵华日军沿津浦铁路南侵的首批占领区之一,并被其作为实施高压统治和严密控制的军事重镇。面对日本帝国主义的侵略与法西斯暴政,英勇的德州军民在中国共产党领导的抗日民族统一战线旗帜下,展开了轰轰烈烈的抗日救亡运动,涌现出大量可歌可泣的英雄事迹。

档案是再现历史的如山铁证。近年来,全市各级档案馆持续开展抗战档案资料的征集与整理工作,大量珍贵史料得以系统发掘和保护。这些泛黄的纸张、稀见的文献,无声却有力地还原了历史真相,真实记录了日寇的残暴行径,也深刻见证了德州抗战军民的英勇与顽强。

1937年德县县城沦陷

1937年“七七事变”后,侵华日军沿津浦铁路大举南犯。10月1日,日军占领了德县(今德城区)县城北边的桑园镇(今属河北省吴桥县),当天晚上开始向德县攻击。日军飞机轮番轰炸德县县城北门、小西门和火车站。国民党军第八十一师二四三旅旅长运其昌率四八五团官兵,凭借工事在德县县城北面的北厂、长庄一带迎敌,一番激战后,退至城内防守。日军炮击德县县城,中国守军以城墙为防线打退敌人数次进攻。10月3日凌晨,日军在城墙西北角炸出一个缺口,并由城墙缺口和小西门向城内冲击。敌我展开肉搏战,日军遭受重大伤亡,中国守城将士也大部壮烈殉国,余部忍痛撤离,德县县城沦陷。之后,日军继续进犯德县周边各县,进逼济南。

惨烈的临邑守卫战

1937年11月11日凌晨,在津浦线东侧地区南进的日军沼田、长野部队对临邑县城发动攻击,国民党军第二十九师英勇抵抗,营长马寿轩率部数次出击、重伤不退。是夜,第二十九师八十五旅奉命退守临邑北郊,第八十六旅固守临邑城,第八十七旅移至临邑城东南郊。12日,进入临邑境内的日军已达5000余人,其一部向临邑以南地区活动,主力向临邑城郊逼近,至17时,已接近城垣。13日拂晓,第八十五旅、第八十七旅趁薄雾向临邑以北地区反击,与数倍于己的日军展开白刃战,10时许退至城东掩护守城部队。13时,临邑城墙多处被日军炮火轰塌。日军坦克在前冲击,步兵紧随其后,由缺口突入城中,双方展开巷战。中国守军因伤亡过重,从东关撤出。黄昏时分,第二十九师接到韩复榘的命令后南撤,临邑落入敌手。

日寇屠杀与焚村的暴行

侵占德州期间及整个抗日战争时期,日军实施了疯狂的报复性屠杀,对无辜平民肆意施暴,烧杀抢掠无所不用其极,制造了一起起骇人听闻的惨案,犯下了滔天罪行。

1937年10月3日,日军南侵部队进抵德县城南的许庄、纪庄及二十里铺一带宿营。在许庄,日军将未能及时逃难的60多名青壮年抓捕,随后把梁福山等10人押至村西道沟处决。宋国庆、王老实等3位老人冒险求情,竟被日军拖入人群,与50名青壮年一同被逼至张金城家的猪圈旁。日军穷凶极恶,以军刀砍杀、刺刀捅刺等方式,将53名无辜百姓集体屠杀,之后又抱来干柴焚尸灭迹。许庄惨案中,被日军残杀及迫害致死者共计72人。

1938年5月23日上午,日伪军300余人分乘10辆汽车突袭禹城辛店镇。时值镇内大集,日军将未能逃离的老人、妇女、商贩及从商店、学校、民宅中搜出的群众驱赶至一处院子,并从中挑出青壮年列队站好。稍有可疑者即被捆绑,每凑够10余人,便拉至院外小树林中集体枪杀。如此分批屠杀,共造成124名百姓遇难,酿成震惊鲁西北的辛店惨案。

1944年10月3日夜,伪五区晏城汉奸队偷袭古庙村,遭抵抗后2名伪军毙命。6日凌晨,日伪军700余人包围该村实施报复。因抗日干部与群众已提前转移,敌人未搜获人员与粮食,遂气急败坏纵火烧村。霎时间古庙村黑烟弥漫、火光冲天。村民艾德州与张廷研因患病未能撤离,被日军发现后扔入火中烧死。大火持续一整日,整个村庄最终化为焦土。

抗战期间,盘踞乐陵大孙乡据点的日伪军残害百姓罪行累累。据不完全统计,1940年12月至1943年3月,共烧毁民房1000余间,抢掠粮食40多万斤、棉花3万多斤,宰杀耕牛200多头,砍伐树木14万多株,杀害抗日军民与无辜群众1004人。如今大孙村“千人坑”遗址中仍埋葬着遇难同胞的遗骸,无声控诉着侵华日军的反人类暴行。

日军占领德州期间,在武装入侵之后,加紧对德州人民推行奴化教育,实施精神控制。与此同时,日军在德州及周边各县县城、重要集镇广泛派驻宪兵分遣队、分队及特别警备队等,并大量网罗汉奸势力,招降纳叛,组建伪军与地方傀儡武装。通过操控军、政、警、宪、特机关,以及渗透社团、宗教组织,控制旅馆、烟馆、妓院等场所,日军逐步建立起严密的情报网络,大肆开展特务潜伏、间谍活动、策反、非法逮捕和血腥屠杀等罪恶勾当。

军民同心与英烈永垂

面对日本帝国主义的野蛮侵略和残酷统治,英勇的德州军民在中国共产党抗日民族统一战线的旗帜下,开展了轰轰烈烈的抗日救亡运动。德州市现行政区划内各县,以津浦铁路为界,分属冀鲁边区(后为渤海区)、冀南区、冀鲁豫区抗日根据地,各抗日根据地的中共党组织和八路军领导人民投身抗日斗争,建立和巩固各级抗日民主政权,组建和发展壮大抗日武装力量,创造了辉煌的业绩。

1938年9月,中共中央任命萧华担任司令员兼政委,组建东进抗日挺进纵队开抵乐陵县城建立根据地。萧华对边区各路抗日队伍进行统一整编,全力组织开展对日作战,创建了著名的冀鲁边区抗日根据地。到1939年9月,冀鲁边区的抗日武装力量由原来的不足3000人发展到2万余人,成为山东六大战区中主力部队发展最快、人数最多的一个区。同时,冀鲁边区也是一片由烈士鲜血染红的土地。为深切缅怀革命英烈,边区人民与上级党委、政府决定以部分烈士的英名命名地区,设立了黄骅县(今黄骅市)、振华县、匡五县、靖远县和杨忠县(除黄骅县外,其余各县后来均撤销并恢复原县名),以此寄托人民群众永恒的怀念与敬意。

黄骅(1911—1943),原名黄金山,湖北阳新人。15岁被推选为儿童团团长,后加入阳新县赤卫队,并参加长征。1941年任冀鲁边军区副司令员兼一一五师教导六旅副旅长。他灵活运用“集中优势兵力,打击一点”的战术原则,多次取得反“扫荡”斗争的胜利。1943年6月在河北新海县遭叛徒刺杀牺牲。1945年,新海县易名为黄骅县。

马振华(1905—1940),化名李泽民,河北盐山人。历任盐山县委书记、冀鲁边区战委会主任、特委组织部部长、津南地委书记等职。1940年9月11日晚,在宁津县柴胡店薛庄突围战中英勇牺牲。冀鲁边区党委曾将宁津县更名为振华县。

吴匡五(1915—1941),原名吴观志,阳信县人。“七七事变”后参加革命,组建陵县抗日民主政府并担任县长。他率领部队灵活机动地与敌军周旋,神出鬼没地打击日伪军,令敌人闻风丧胆。1941年9月,在临邑县城北苏家庙子村遭敌包围,突围战斗中身负重伤壮烈牺牲,年仅26岁。冀鲁边区于1943年将陵县更名为匡五县。

杨靖远(1902—1938),原名赵容山,又名赵先周,满族,辽宁沈阳人。“九一八事变”后加入东北抗日自治联军,1938年4月赴冀鲁边区领导抗日工作,在庆云、乐陵、宁津一带频繁与日伪军作战。同年12月,在盐山县大赵村与敌军交战中受伤被俘,惨遭杀害。1940年,冀鲁边区党委将乐陵、盐山和庆云三县各划出一部分,设立靖远县。

杨忠(1909—1941),江西安福县人,参加过长征,后随萧华抵达乐陵,任八路军一一五师教导六旅政治部主任。1941年9月,率部进驻惠民县徒骇河畔夹河一带时,遭2000余日伪军包围,于激战中壮烈牺牲。1946年,渤海行署在他率领部队开辟的游击区——商河、济阳、惠民三县交界处,新设置一个县,命名为杨忠县。

抗日战争中,我党我军牺牲在这片土地上的县团级以上领导干部90多人、普通干部近万人,被害群众10余万人。

战火中的红色银行

北海银行创建于胶东根据地,其后业务范围逐步扩展至山东全境及华东根据地,其所发行的北海币成为该区域的本位货币。1941年5月,北海银行冀鲁边分行开始筹建,主要任务包括发行北海币并开展对伪钞的斗争。建行初期,冀鲁边分行主要活动区域位于乐陵县大桑树村一带。根据上级指示,冀鲁边分行以印制角票辅币为主,如壹角、贰角、伍角及壹圆等面额,未发行伍元以上钞票。

面对日寇的疯狂“扫荡”,冀鲁边区印钞厂一直在乐陵、宁津一带不断迁移。印钞厂大多选在靠近河流的村庄,分成若干工作小组,乔装打扮,分别隐藏在农民的地窖或村外的地洞里,夜间工作白天休息,实行单线联系,印刷材料由领导和通信人员按照印刷程序传送。由于战事频繁,印钞厂的设备时常遭受损失,并屡遭敌人破坏。1941年秋,因奸细告密,敌人发动突袭,印钞厂工作人员在突围过程中,部分机器及角币半成品被敌军抢走。1942年6月,敌人纠集日伪军2万余人,对冀鲁边区发动了长达50余天的空前残酷的大规模“扫荡”,印钞厂在此次“扫荡”中遭受严重损失,并有数位同志不幸牺牲。

1942年8月,北海银行冀鲁边分行迁至河北省海兴县。该分行在乐陵、宁津地区开展工作的一年多时间里,工作人员虽历经艰险,仍坚持组织生产并对敌斗争,有效打击了日寇的金融侵略,有力回击了其经济攻势。

渤海根据地成为平原地区抗战的重要堡垒

山东抗日根据地是全国主要抗日根据地之一,主要由渤海、鲁中、鲁南、胶东和滨海五个战略区组成。渤海抗日根据地是抗日战争时期山东省面积最大的平原抗日根据地,于1944年1月由清河区与冀鲁边区合并而成。该根据地东临渤海,西依津浦铁路,北接天津,南连胶济铁路,战略地位极为重要。全区总面积约5.4万平方公里,人口达1114万,辖6个专署区及40余个县市(今德州市所辖大部分区域当时均属渤海根据地的范围)。抗战期间,渤海区军民在中国共产党的坚强领导下,前赴后继、浴血奋战,创造了平原地区开展抗日游击战争的成功典范,为夺取中国抗日战争胜利作出了重大贡献。