原标题:

大柳面制作技艺市级非遗传承人王金召——

20年坚守 擀出地道家乡味

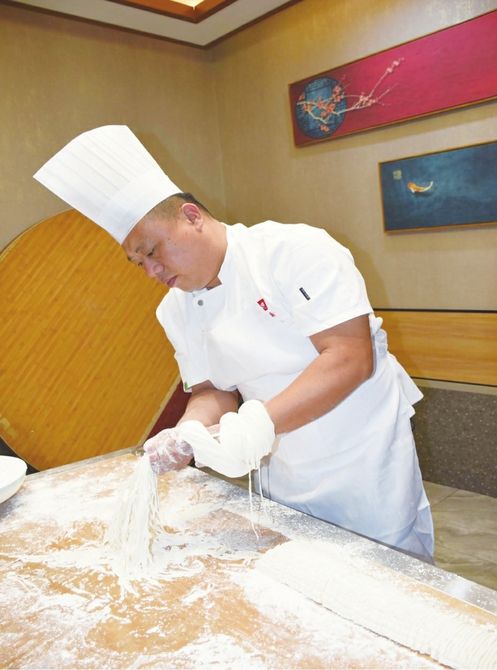

王金召制作大柳面

德州新闻网小 记者曹清 通讯员孟娟 王雅婷

在大柳面发源地——宁津县大柳镇,有位叫王金召的大柳面手艺人,36岁的他坚守传统技艺20年,不遗余力地传承发扬,前不久获评大柳面制作技艺市级非遗传承人。去年,在齐鲁名厨面点大赛中获得银奖。

相传,大柳面源于乾隆年间。乾隆皇帝南巡途经大柳镇,在张家面铺吃了面条后赞不绝口,御题“大柳面”。王金召是第八代传承人,2005年,开始学习大柳面制作并掌握核心技艺,先后开设宁津县福满楼大酒店、宁津印象餐厅,吸引了许多顾客前来品尝。

一招一式皆传统,劲道全在手工里。和面、醒面、擀面、压面、切面等多道工序,王金召都坚持纯手工完成。“大柳面口感爽滑的秘密,一在原料配比,二在面团醒发。”他说,鸡蛋、水、碱、盐、面粉的用量,都有讲究。夏季用凉水和面,醒面不超过一个半小时;冬季用温水和面,醒面至少两个半小时,还要根据季节、天气变化调整盐、碱的用量。醒面过程中,每半小时揉面一次,把面团从里到外翻个个儿,才能细腻光滑。

面团醒好后,擀面、切面颇费体力和眼力。王金召用一根1.5米长、4公斤重的特制擀面杖,在案板上将3公斤重的面团擀成椭圆形面皮。擀好的面皮按照上窄下宽的式样叠好,用“寸面十刀”的方式切面,即一寸面切十刀,并保持面条细而不断。切好的面条抖一抖、摔三下,待煮面水烧开后,将面条撒入锅中,水开后再过一遍凉水,降温后加入菜卤、菜码等配料就可以食用了。“我练刀工近3年,切面时讲究‘轻按快切’,切出的面条粗细均匀。”王金召说,他的刀是特制的,比家用菜刀要长、要重,两边是铁中间加钢,这些年,数不清用坏了多少把刀。

菜卤和菜码是大柳面的一大特色。王金召不断完善制卤工艺,将菜卤发展到炸酱、肉卤、麻酱、鸡蛋4种,菜码发展到豆芽、香椿芽、花生碎、芝麻盐等21种,根据季节不同添加时令蔬菜,食客可自行调配。端上餐桌的大柳面,细如银丝、色如嫩柳、晶莹透亮。端起一闻,麦香浓郁,令人愉悦;尝上一口,绵软柔韧、润滑清香。

作为地方名吃,如何让大柳面“走”出去,是王金召常常思考的问题。他尝试过真空包装,但因下锅粘连、口感不佳而放弃,转而广泛招收学员,无偿传授大柳面制作技艺,让他们带着手艺、带着面,一同“走”出去。同时,在保留传统工艺的基础上研究冷链运输方式。如今,在京津冀地区,王金召学徒开设的大柳面馆已有20余家,每家年均收入超20万元。