根据地的儿童团员曾机智地把外出“扫荡”的日军领进八路军伏击圈

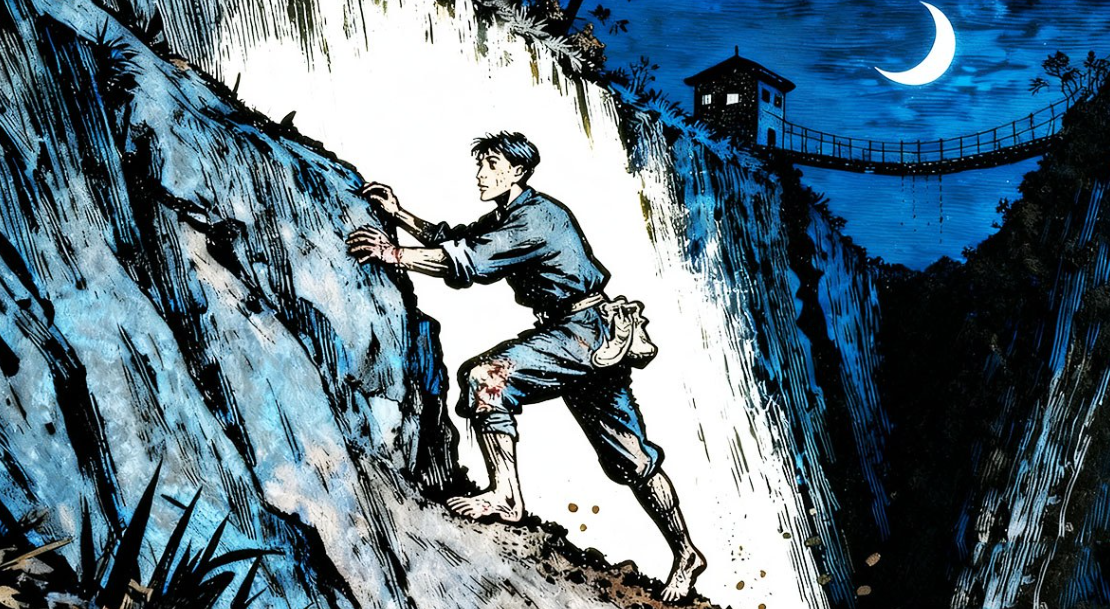

交通员夜过封锁线

□房畅

1938年9月27日,八路军一一五师三四三旅政治委员萧华率领东进抗日挺进纵队机关抵达乐陵县城,当地举行了隆重的欢迎仪式。有趣的是,当部队迈着整齐的步伐、高唱军歌,从国民政府乐陵县县长牟宜之(中共特别党员)面前走过时,他却迟迟没有找到萧华司令员。经人指点,牟宜之见到萧华时不禁脱口而出:“找了半天,原来萧司令是个娃娃!”的确,萧华当时年仅22岁。从此,“娃娃司令”这个称呼便在冀鲁边区流传开来。

在短短一年多时间里,正是这位“娃娃司令”,团结带领边区军民,联合县长牟宜之,智斗沈鸿烈,三打灯明寺,解救高树勋,创办抗日军政干部学校,建立抗日民主政权,积极发展党员,不断壮大武装,广泛开展统战工作,以赫赫声威震慑敌胆,最终开辟了山东第一个共产党领导的抗日根据地。

在冀鲁边区的抗战队伍中,不仅有鼎鼎大名的“娃娃司令”,更有众多的“娃娃兵”。他们传递情报、侦察敌情、宣传动员群众,在硝烟弥漫的抗日战场上,处处跃动着他们不屈不挠、奋勇冲锋的身影。

铁脚板穿梭封锁线

1942年,日伪军到处挖鸿沟,修公路,设据点,建岗楼,企图以“囚笼政策”分割封锁抗日根据地,切断军民联系。鸿沟上每隔一二里就设有一个岗楼,行人必须经过岗楼才能通行。岗楼上设有吊桥,对来往行人进行严格搜查。在这严峻形势下,为确保党、政、军通信畅通,同年秋天,冀鲁边区成立了交通科。交通科的“大本营”设在南皮县兴隆店村,边区各县设有固定站点。交通科有六七个人,除科长刘干臣外,其余都是十几岁的少年,16岁的辛志荣就是其中之一。

交通员主要依靠双腿奔走,人人都练就了一双“铁脚板”。一个夏天的早晨,辛志荣出发去送信,跑了80里路,下午四点才返回。刚站住脚,又有紧急任务需要他立即出发,还要再跑70里。他二话没说,立即启程。盛夏时节,烈日炙烤着大地,路旁的高粱和玉米纹丝不动,闷热得让人喘不过气来。走了一段路后,他的脚磨出了水泡,索性脱掉鞋子继续赶路。当夜十二点左右,他终于赶到部队驻地,顺利完成了任务。

1942年冬的一天,北风呼啸,寒风刺骨,辛志荣和刘科长为完成一项紧急任务,必须越过鸿沟,前往宁津县境内。晚上十二点,他们抵达鸿沟边。沟宽约六米,深约五米,怎么办?只能先跳下深沟,再设法爬上去。刘科长率先跳下,辛志荣紧随其后。当他们正往对面爬时,岗楼里有人喊道:“还爬吗?看见了,往哪儿跑!”此时,他们心急如焚,越急越爬不上去。爬几下,松土就簌簌落下。后来他们搭着人梯,辛志荣先爬上沟沿,再把刘科长拉上来。当时,两人已是汗流浃背,气喘吁吁。当他们把情况告诉交通点房东老大爷时,老大爷笑着说:“你们不知道,日军每天让村里派人值班,晚上就喊这几句,那是给他们自己壮胆的。”听后,大家不禁哈哈大笑。

日伪军频繁“扫荡”,到处杀人放火抢粮食。有时村里派不出饭,交通员们就挖点野菜或摘些树叶充饥,经常吃了上顿没下顿。1943年冬天,辛志荣兼任交通科司务长,负责粮食供给。有一段时间,每天只能吃盐腌芫荽,连萝卜条和咸酱都没有。刚开始,辛志荣难以下咽,但时间一长,也就慢慢习惯了。

为躲避敌人的“扫荡”合围,夏天青纱帐起来时,他们常常露宿野外,天当被,地当床。天晴时,早晨露水打湿面容,晚上遭蚊虫叮咬。遇到阴雨天,雨水浸透衣服也只能坚持。冬天,他们在地里挖地窖,或找个大坟钻进去睡觉。有一天,大家外出送文件,奔波一天非常疲惫,回到村子倒头就睡。半夜时分,敌情传来。刘科长命令大家立即起床转移。当时正下着鹅毛大雪,辛志荣困倦不堪,嘟囔道:“敌人也不一定会来这里。”刘科长发了脾气,大声说:“现在就是下刀子也得赶快转移!”辛志荣只得服从。果然,拂晓时分敌人包围了村子,辛志荣暗自庆幸躲过一劫。

由于长期无法洗澡,辛志荣身上长满了虱子。冬天,他们常常一边烤火,一边用小笤帚往下扫落虱子,虱子掉进火堆,“噼啪”作响。除了虱子,还会长疥疮,痒得难受时,就设法找来硫黄粉,边烤火边往身上擦拭。有时患了感冒,没有药物,就喝碗姜汤,盖上被子发汗,仿佛没有什么困难不可克服。

为完成通信任务又不暴露身份,交通员们不能刷牙漱口,不能使用蓝墨水写字,一切打扮都要与老百姓无异。每到一个新村庄,都要熟悉地形,了解村子有几条道路、多少人口、多少姓氏、多少水井……还要与房东订好同盟关系,假称是房东的什么亲戚,来此做什么,以便敌人审问时对答如流。一旦出现破绽,就可能招来灭顶之灾。

1943年底,辛志荣被日军抓捕,他经受住了敌人的酷刑,加上房东大娘认亲作保,最终被释放。这一年,17岁的辛志荣光荣加入中国共产党。

“红小鬼”转战沂蒙山

1937年秋,华北民众抗日救国军宣传队成立。1938年秋,宣传队改编为八路军挺进纵队第六支队宣传队。

张玉昆、王承温、李国治3人于1938年分别加入挺进纵队六支队宣传队、泰山支队宣传队和泰山支队通信班。当年,他们都只有12岁,被战友们亲切地称为“红小鬼”。

1939年2月,第六支队宣传队随所辖第七团开赴泰西,继而转进鲁南地区。不久,泰山支队也开赴鲁南。同年10月,泰山支队800多人编入七团,泰山支队宣传队编入第六支队宣传队。

1939年冬,部队在小柳庄、小李庄休整。这里南距敌人据点平邑镇约100里。由于消息走漏,敌人从平邑向我部发动长途奔袭。当时宣传队负责人杨九如(南皮人)回忆:“那天早晨,我们还未起床就听到枪炮声,我赶紧集合宣传队随机关向东北蒙山方向撤退。那时,宣传队唯一的装备是从蒙阴县城买来的幕布、汽灯、锣鼓和一些小道具,这些装备都捆在一个驮子上,由骡子驮着。我让张方青、范培林两个大个子负责照顾牲口,我带宣传队前行。这时,一颗炮弹落在骡子旁边,骡子受惊,猛跳猛跑,把驮子甩在地上。张方青和范培林就轮流扛着驮子往前跑,终于赶上了宣传队。”

1940年4月,七团与一一五师六八六团合编为鲁南支队。两个团的宣传队合编为鲁南支队政治大队,王哲任大队长,杨九如任政治指导员。杨九如回忆:“合编后,七团宣传队员的表演、歌唱艺术水平较高,而六八六团在队列、内务、军容风纪等军事素养方面比我们好。所以我提出两队要互相学习,取长补短,进一步增强团结。”1940年10月,鲁南支队和蒙山大队整编为教导二旅六团。一部分人编入旅政治部的火光剧社,还有一部分人调入连队担任文化教员或指导员。1943年4月,教导二旅火光剧社与教导五旅的前锋剧社和山东纵队二旅的突进剧社合并,成立民兵剧社,全社有四五十人。1943年10月,民兵剧社并入一一五师战士剧社。1944年,战士剧社与山东省文协实验剧团合编为山东军区文工团。

张玉昆13岁加入中国共产党,16岁成为党支部委员。1945年随抗大北上东北。在辽沈战役中,他担任营教导员,获得集体战功和个人战斗勋章。王承温1945年任连指导员,1946年8月被授予模范政治指导员称号和模范奖章,其后获东北解放纪念章和抗美援朝纪念章。李国治1945年11月随抗大一分校进军东北,同年底转入航空队。1946年3月1日,李国治成为东北民主联军航空学校第一期飞行学员。在抗美援朝战争中参加数十次空战。1956年任空四师师长,后任空十一军副军长。

小英雄血沃家园

时任一一五师教导六旅兼冀鲁边军区政委的周贯五,在1943年4月15日《战士报》上发表《冀鲁边在残酷斗争中》一文,写道:“有一个7岁的儿童,鬼子要其做侦探,坚决不从,并骂‘中国人只能打鬼子,不能给你们这些野兽们做事’,临死时犹高呼:‘中国青年不怕死!’。”

这位7岁的小英雄,我们尚不知道他的名字。但无疑,他是抗日战争中牺牲的最小烈士之一。

商河县季成宝、季学文、季学武一门三烈士。其中季学武13岁入伍,利用年龄小的有利条件,深入敌人据点、岗楼侦察敌情,多次挫败了日伪军对抗日政府的“围剿”。1940年3月,他在小石村侦察敌情时被日寇抓捕。敌人先是诱骗,后严刑拷打,季学武被打得皮开肉绽,疼痛昏迷,却始终没有屈服。日寇将季学武带到据点外,活埋半身,用牲口拉耙在他身上反复碾轧,将其残害致死,年仅16岁。

1938年秋天,沧县13岁的吴金岭参加抗日队伍。1942年2月12日(农历腊月廿七),他在执行任务途中遭遇日军,敌人从他身上搜出蜡纸和钢板,将他押到盐山县城审讯。吴金岭怒目而视,高声说道:“我既然被你们抓来了,不要啰嗦,要杀要砍随你们便,想从我嘴里得到什么,没门!”敌人不死心,又找来他父亲的熟人劝降,被吴金岭怒骂:“狗汉奸,丢中国人的脸!不知羞耻,我死也不当狗奴才。”

在监狱里,鬼子用皮鞭、木棍把吴金岭打得遍体鳞伤,他始终未透露一字。敌人连一个孩子都无法驯服,恼羞成怒,将吴金岭押往盐山县城南一片树林。在汽车上,被五花大绑的吴金岭昂首高唱:“不要皱眉头,大众携起手,誓死不当亡国奴,拼命夺自由……”押到刑场,日军放出两只狼狗扑向吴金岭。吴金岭虽被捆绑,但双脚猛踢,使得恶狗不敢近前。日军气急败坏地举起东洋刀,将吴金岭的双腿从膝盖处砍断,鲜血直流,剧痛难忍。他高呼:“打倒日本帝国主义!”“中国共产党万岁!”日军用刺刀剖开他的肚子,又向头部连开两枪——17岁的吴金岭英勇就义。

据时任东光县青年抗日救国会主任的李明升(曾化名“石青”)回忆:“1940年上半年,在我抗日根据地内,村村建立了儿童团。凡年满7岁的儿童都可申请入团,满15岁后转入青救会。”同时期的晋察冀抗日根据地有个统计:“到1940年底,晋察冀抗日根据地人口约1200万,组织起超过100万的儿童加入了抗日儿童团。”按当时冀鲁边区600万人口计算,冀鲁边区的抗日儿童团员应在50万人以上。这是一股巨大的力量,他们为抗日战争的胜利作出了英勇牺牲和卓越贡献。