余志远纪念馆

余志远,原名张汉卿,1917年出生于乐陵县黄夹镇邸家村。抗战爆发时,担任黄夹镇张牌家县立初级小学校长的张汉卿,参加了杜步舟的抗日救国军第六团,随军转战于盐山、庆云、阳信等地。1938年,加入中国共产党。

1939年秋,冀鲁边区遭受了三十年不遇的特大旱灾、蝗灾和霜灾,给群众和抗日部队的生活带来了巨大困难。为了山东抗战全局和减轻本地人民负担,八路军一一五师抗日挺进纵队,除留下一部分部队坚持冀鲁边的斗争外,主力部队分批陆续向鲁南、鲁西转移。我主力部队走后,日军调集大量部队,对冀鲁边区抗日根据地实行“蚕食”进攻。

时任乐陵黄夹区(七区)民众动员委员会主任的张汉卿率领全区人民顽强坚持抗日斗争,敌人将他视为心腹大患。1939年6月,气急败坏的敌人把张汉卿的父母抓到黄夹据点,妄图借此威逼他投降。张汉卿心急如焚,但坚持不投降。为保证他的安全,组织上把他调离,并谎称他已牺牲,为他出假殡、造假坟,迷惑敌人,敌人信以为真,放了他的父母。从那时起,他取“志向远大”之意改名为余志远,继续抗日。

1941年1月,余志远任乐陵县县长兼县大队队长、县独立营营长。24岁的他,肩负着全县抗日斗争的重任。为了保存实力,打持久战,他率领县机关和县大队,到乐陵、宁津边境一带开展游击活动。他经常用“三大纪律、八项注意”教育干部和战士,并以身作则,严格要求自己,带领大家密切同群众的关系。人们赞扬他是群众的贴心人,是干部、战士的带头人。1942年底,他被冀鲁边区战时行政委员会评为“模范县长”。

1943年2月,日军采用远地奔袭战术,对乐陵县进行空前规模的“扫荡”。余志远指挥县大队,利用纵横相连的道沟作掩护,巧妙迂回到敌人包围圈外面,部队没有受到大的损失。他带领大家转移到大孙以北,很快把被冲散的人员重新组织起来。

同年4月,在一次激烈的反“扫荡”战斗中,为掩护县大队和县政府机关人员突围,余志远被敌人包围在邢官庄一个院落的北屋内。他指挥部队化整为零,分散隐蔽,并利用民房进行巷战。他顽强坚持着,打退了敌人的几次冲锋。知道突围无望,他便烧毁携带的文件与笔记本,并接连击毙3名敌人。知道被包围的是余志远后,敌人更加疯狂,声嘶力竭地叫喊:“余志远,投降吧,皇军会给你个县长做。”余志远冷冷一笑,向屋外敌人高喊:“要我投降,痴心妄想,怕死不当共产党员!”

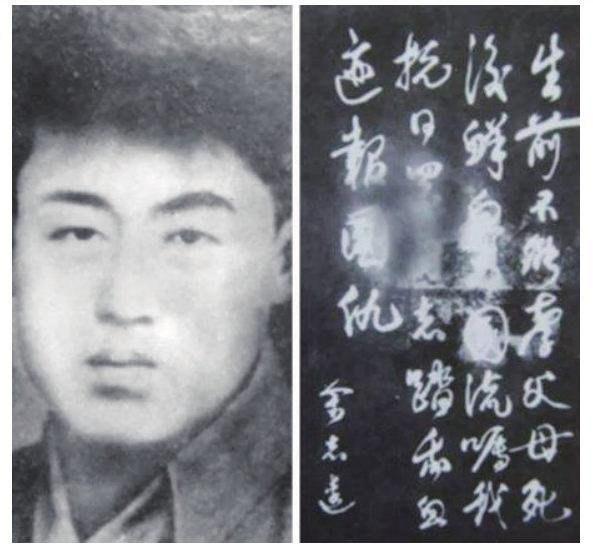

见喊话无效,几个敌人从侧面爬上屋子,一边扒房顶,一边劝说他投降。余志远镇定地验了验枪,发现只有最后一颗子弹了,他咬破手指,在墙壁上写下“生前不能孝父母,死后鲜血为国流,嘱我抗日众同志,踏我血迹报国仇”的悲壮诗句,然后将枪口对准自己的胸膛,以身殉国。那一年,余志远年仅26岁。

经党中央、国务院批准,民政部于2014年和2015年、退役军人事务部于2020年,先后公布三批全国著名抗日英烈和英雄群体名录,余志远烈士是其中之一。 (乐陵市委党史研究中心整理)