原标题:我市聚焦“四链”融合,着力构建适配产业升级的技能生态——72万技能人才驱动德州制造

蓝天纺织有限公司开展日常培训,提升员工操作技能

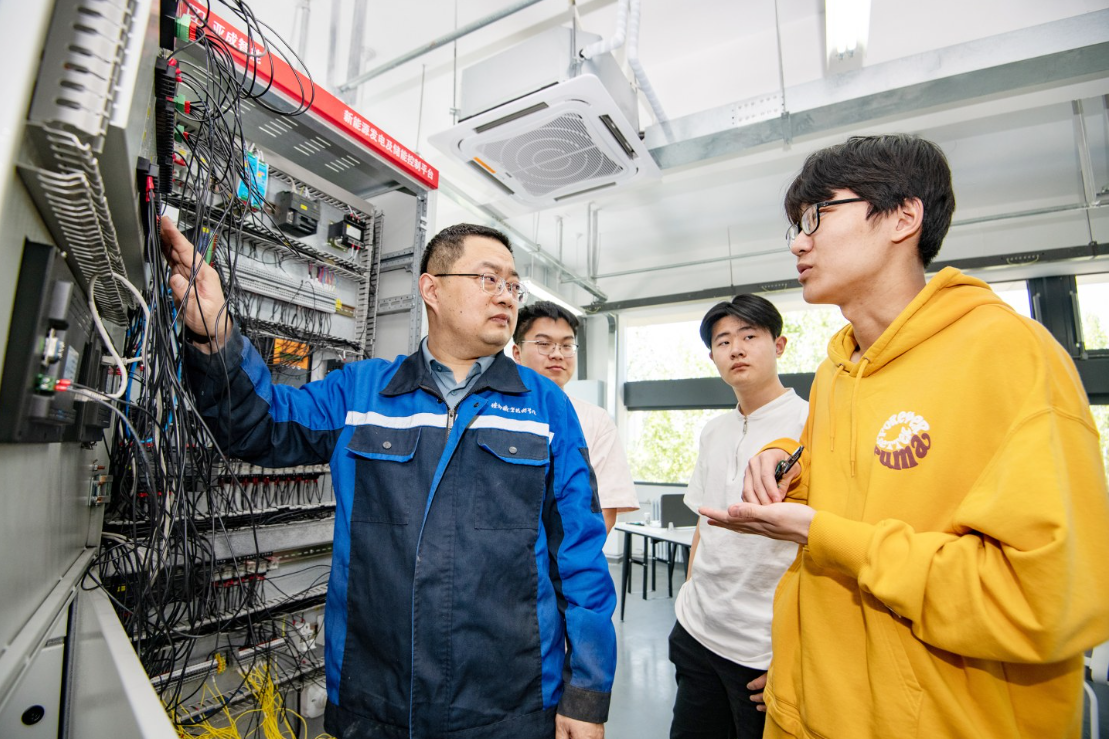

工匠学院导师对参加全国职业技能大赛的学生进行赛前辅导

□本报记者刘臻 本报通讯员马强 王文慧

8月6日,位于庆云县的山东小森精工机械有限公司的智能车间内,数字大屏上实时跳动着各种数据,生产状况一目了然。作为新晋国家级智能制造标准应用试点,这家企业正将国家标准融入精密印刷机械生产的每个环节。

小森精工的实践是我市以高标准驱动产业跃升的一个缩影。其背后,一支规模达72万人的技能人才大军提供了关键支撑。

建设先进制造业强市,人才瓶颈如何突破?德州的答案是:聚焦教育链、人才链、产业链、创新链“四链”深度融合,通过系统性的“引育用留”组合拳,着力构建适配产业升级的技能生态。

技能赛场:千锤百炼出精兵

7月10日,在德州市制冷空调装备工职业技能竞赛现场,随着裁判一声令下,选手们立即投入比赛。大家严谨细致,操作精准,充分展现出高超的专业技能和丰富的实践经验。

职业技能竞赛,是德州培育一线技能人才的“练兵场”。市总工会党组书记、常务副主席杜朝生介绍,技能竞赛是人才培养的重要平台,全市职工职业技能大赛已连续举办11届,构建起“培训、练兵、竞赛、晋级、激励”五位一体的成长体系。

竞赛精准对接全市高端装备、高端化工等13条产业链核心需求,市县两级年均办赛超200场。今年,“德兴杯”劳动竞赛在137个重点项目铺开,“德新杯”“德安杯”专项赛事同步推进。2014年以来,全市累计举办职工职业技能竞赛3300余场,吸引51万人次竞技,728名市级技术尖兵脱颖而出。

全国劳模、大国工匠程平就是其中的杰出代表。他从第二届全市职工职业技能大赛中崭露头角,依托工会的练兵、交流平台快速成长,成立省级劳模创新工作室,带队攻克20余项焊接难题。他培养的50多名高徒,也在国内外赛场屡创佳绩。

目前,我市以赛促训、以赛促创、以赛育才的机制日益成熟。从本地擂台到全国赛场,我市以技能竞赛为纽带,持续激发产业工人创新活力,为先进制造业强市建设提供人才支撑。仅2024年度全市重大工程重点项目创新创优劳动竞赛中,就涌现出突出个人171人、突出单位40家、突出班组41个。

创新工作室:“尖兵”集结激活新动能

6月28日晚8点,泰山体育产业集团有限公司技术中心大楼内,王伟劳模工匠创新工作室灯火通明。全国五一劳动奖章获得者王伟正和团队成员就一项新技术展开激烈讨论。

“创新工作室专啃技术‘硬骨头’。”公司副总经理王振学说,“碳纤维电镀技术在这里获得突破,让瑞豹自行车斩获中国工业设计金奖。”

在禹城通裕重工刘宝钢创新工作室里,负责人刘宝钢指着屏幕上旋转的三维模型介绍:“我们这台高放热室数控吊车,填补了国内技术空白,拿下省创新一等奖。”

在德州,像王伟劳模工匠创新工作室、刘宝钢创新工作室这样的“创新引擎”已遍地开花。“组建劳模工作室,可以让这些尖兵力量从‘单打独斗’变为‘协同作战’,从‘偶然突破’走向‘持续创新’,助力提升企业核心竞争力。”市总工会党组成员、副主席苗君青说。

目前,全市已建成1家国家级高技能人才培训基地、2家国家级技能大师工作室、10个齐鲁技能大师特色工作站、94个省市级技师工作站以及219个省市级创新工作室,累计完成技术攻关2358项,为企业带来直接经济效益20.82亿元。

在此基础上,我市打造的“德州劳模工匠助企行”活动,直击企业痛点,通过定期组织“技术会诊”、经验分享,有力推动了联合攻关与成果转化。

工匠学院:为“智造”培育生力军

7月30日,在德州市工匠学院盛拓科新能源产教融合实训基地,山东盛拓科新能源有限公司员工朱培毅正关注着“光伏+光热”系统的运行数据。“崔老师,集热器流速调大,效率曲线反而下行了?”他指着屏幕上的波动,向全国先进工作者、德州市工匠学院导师崔健求解。崔健引导他调出历史数据流和预测模型,寻找问题原因。

朱培毅所在的工匠学院,由市总工会与德州职业技术学院联手打造,是全市首家省级工匠学院。学院建起智能化实训平台,核心是让技能提升根植于真实生产场景。

德州市工匠学院实行“教师+技师”双导师制。155人的“双师型”团队中,高级技术人才占比超30%,年均培训超2万人次。劳模引领、技能实训、创新实践、成果转化,一条完整链条让学员在实战中练出真本事。

工匠学院的“星火”,已在德州形成“燎原”之势。目前,我市已建成50家省、市、县、企四级工匠学院,覆盖化工、农业、电梯等重点产业。另有50家工匠学院正在建设,“培训—创新—孵化”全链条体系日渐完善。

为何要建工匠学院?杜朝生介绍,当前,“德州制造”正向“德州智造”跃升,13条产业链挺进新能源、生物医药等前沿。转型至深处,急需一支能驾驭智能装备、善于创新、深具工匠精神的产业新军,建设工匠学院,正是破解人才瓶颈的关键一招。

“这里定位清晰,是人才的‘加油站’,创新的‘实验室’。”德州市总工会副主席刘伟介绍,工匠学院既助力一线工人技能升级,也孵化拔尖人才和产业领军者。通过“校企合作、工学结合”新路,让所学精准对接所需,为“德州智造”输送人才。目前,全市四级工匠学院体系年均培训超2万人次。

德州市将工匠培育深度融入“人才兴德”战略,出台《关于实施“德州工匠”建设工程的意见》等政策,构建起从“德州工匠”到“大国工匠”的梯次培养晋升机制。目前,全市已培育“大国工匠”1名、“大国工匠培育对象”1名、“齐鲁大工匠”3名、“齐鲁工匠”23名、“山东手造工匠”2名、“德州大工匠”18名、“德州工匠”318名、“德州手造工匠”5名,带动培养各级工匠人才超1000人。“政策激励—人才涌现—产业提升”的良性循环,正为先进制造业注入强劲动能。

“发展新质生产力,持续的高技能人才供给是基石。”苗君青认为。为此,德州构建起“竞赛锤炼精兵、创新工作室激发动能、工匠学院育强新军”三位一体的技能人才培养快车道。

“这支高素质技能人才队伍,是支撑德州跻身全国制造业百强市、提升发展‘含金量’最坚实的脊梁。”杜朝生表示,“为持续夯实优势,我们将启动‘万名产业工人大培训’计划,两年内依托各级工匠学院组织万名以上产业工人参加精准培训,为‘德州智造’新跃升再添薪火。”