原标题:从静待开发到能够开口说话、参与客商接待——机器人“小创”的蝶变

经过反复且系统的训练,“小创”步伐稳健、行动自如

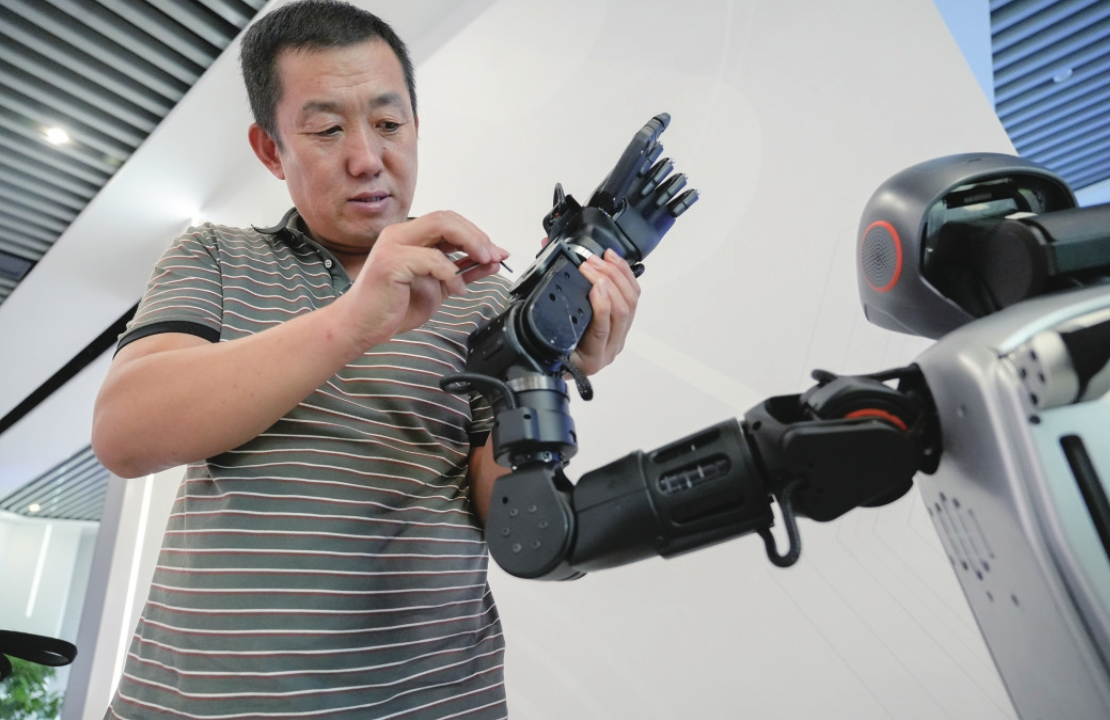

输入指令,调试“小创”上肢动作

技术人员维修“小创”机械手臂

“小创”在京津冀创新转化(德州)中心接待客商

研发团队研究“小创”开发方案

开发后的“小创”跳起手绢舞

足球场上“小创”灵活运球

“小创”(左一)参加2025世界人形机器人运动会

□本报记者路龙帅 本报通讯员雷静 摄影报道

“您好,我是‘小创’,有什么可以帮您?”9月12日,在位于天衢新区的京津冀创新转化(德州)中心,一位身高1.2米、体重30公斤的“新同事”——人形机器人“小创”,正以流畅的语言与来访客商亲切交流。它不仅能够清晰介绍中心概况,还能灵活回应各类提问,展现出近乎真人的交互能力。

然而就在几个月前,“小创”还只是实验室中一个静待开发的“样品”。

今年4月,德州市高新技术创业服务中心(以下简称:高创中心)与北京加速进化科技有限公司签署战略合作协议,引进4台BoosterT1标准版机器人,并将其命名为“小创”,共同推进研发与市场化进程。6月,高创中心再度携手山东长臂自动化科技有限公司,围绕实际应用场景开展深度开发,推动机器人功能迭代与市场需求的精准对接。

8月16日成为“小创”蝶变的关键节点。高创中心组建“山东德创队”,携经过二次开发的“小创”亮相2025世界人形机器人运动会,参加100米竞速赛项目。比赛中,“小创”步态稳健、动态平衡能力出色,即使在陌生赛道中也保持了稳定的节奏。

“此次参赛展示了高创中心在人形机器人运动控制方面的技术成果,更通过与国际顶尖团队同台竞技,为优化运动平衡算法积累了宝贵经验。”高创中心副总经理张衡说。

张衡介绍,“小创”已初步具备自主研发的“大脑”——集成语言大模型,实现了基本的人机交互功能。但人形机器人不仅需要聪明的“大脑”,更需灵活的“小脑”,即驱动精准运动的关键系统。目前团队正聚焦两大技术攻坚:一是提升语言交互的自然度与深层语义理解能力,实现“耳聪目明”;二是增强上肢抓取的灵活性与稳定性,模拟人手的精细操作,真正做到“心灵手巧”。

“开发‘小创’就像教孩子一样,既要听懂指令,也要协调手脚完成动作。”高创中心人形机器人项目负责人王瑞婕这样比喻。现阶段,“小创”的研发已进入关键期,重点突破上下肢协同与全身动作控制,目标是在运动能力上实现跨越式提升。

未来,“小创”的应用场景将广泛覆盖商业服务领域,如园区指引、工厂接待、商超导览等,成为现实生活中不可或缺的智能助手。

“我们将以‘小创’为起点,持续加大研发投入,优化产品性能,拓展技术边界,推动人形机器人从实验室真正‘跑’进工厂、商超、社区,乃至更广阔的天地,最终成为我们生产与生活中的‘好伙伴’。”高创中心董事、总经理纪佳莹表示。