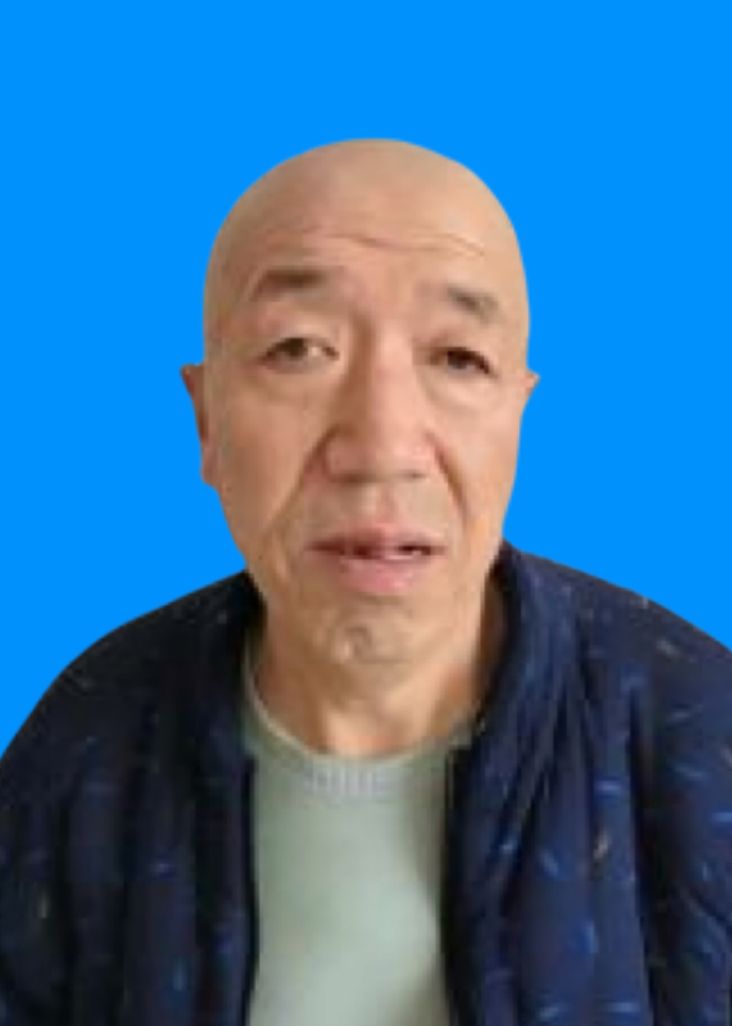

薛德忠,男,57岁,汉族,庆云县东辛店镇松树马村村民。多年以来,夫妻二人以实际行动践行孝道,悉心照顾年迈的叔叔薛荣臣,他们用数十年如一日的坚守,诠释着“孝”的真谛,用朴实无华的行动,演绎着人间大爱。

挺身而出,接过沉甸甸的责任

薛荣臣是薛德忠的四叔,一生未娶,无儿无女,且存在智力缺陷,生活难以自理。多年来,一直是薛德忠的父亲默默承担起照顾弟弟的重任。然而,数年前薛德忠父亲的溘然长逝,如同抽走了韩荣臣唯一的依靠,让薛荣臣的生活瞬间陷入无依的境地。

料理完父亲的后事后,望着孤零零、眼神茫然的四叔,薛德忠心中五味杂陈。他知道,其他几位叔叔年事已高,自顾不暇,无力承担照顾四叔的责任。“其他几位叔叔年纪也大了,还是咱家来照顾四叔吧,也算是了了父亲的心事。”薛德忠没有豪言壮语,只有一句朴实却无比坚定的决定,向家人宣告了自己的选择。

当时,薛德忠的家庭条件并不宽裕,上有年事已高的母亲需要赡养,下有一双儿女嗷嗷待哺,家庭开支本就紧张。妻子听闻,忧心忡忡:“多了一张嘴吃饭,咱自己的日子可咋过?”面对妻子的顾虑,薛德忠没有过多言语。翌日清晨,天未亮透,他已起身,轻手轻脚走进四叔的房间,帮老人穿衣、洗漱,将热腾腾的饭菜端到老人面前,看着他吃完,才匆匆扒拉几口,扛起农具走向田埂。日复一日,从不间断。他常对妻子念叨:“叔叔日子过得难,咱能帮就帮一把,这是咱做晚辈的义务。”丈夫日复一日的行动,像无声的细雨,渐渐消融了妻子的忧虑。她被那份默默的坚持和真诚的孝心所打动,主动挽起袖子,与丈夫并肩站在了照顾四叔的行列里。一份沉甸甸的责任,就这样被这对普通的农民夫妻,稳稳地接了过来。

悉心照料,用爱温暖老人的晚年

古稀之年的薛荣臣,由于常年劳作,身体落下了多种疾病。在薛德忠夫妇眼中,叔叔的身体就是头等大事。只要叔叔身体稍有不适,薛德忠总是第一时间放下手中的农活,带着叔叔往医院跑。

几年前的一天,薛荣臣在院子里走路时不慎摔倒。消息传来,薛德忠心急如焚,扔下手中的活计飞奔回家,二话不说,背起呻吟的老人便向医院冲去。万幸,检查结果显示并无大碍,但老人身体虚弱,医嘱必须卧床静养。从此,薛德忠成了最贴心的“专职护工”。清晨,薛德忠帮叔叔穿衣、洗漱,然后将饭一口一口耐心喂下;中午,他给叔叔按摩僵硬的身体,促进血液循环;晚上,他打来热水,轻柔地为叔叔烫脚,缓解一天的疲惫。这些劳累繁琐的活计,薛德忠做得一丝不苟,毫无怨言。

长时间的卧床,让薛荣臣胃口越来越差,每餐进食量锐减。看着老人日渐消瘦,薛德忠夫妇心急如焚。为了让叔叔能多吃一口,薛德忠和妻子费尽心思研究菜谱,变着花样地做叔叔爱吃的饭菜:今天做一碗滑嫩喷香的鸡蛋羹,明天炖一锅软烂入味的红烧肉,后天又熬一锅营养滋补的排骨汤……饭菜的花样在变,不变的是那份无微不至的用心。在薛德忠夫妇的精心照料下,薛荣臣的身体渐渐康复,又能像以前一样在院子里慢慢踱步了。每当邻里乡亲提起侄子侄媳,老人浑浊的眼中便泛起泪光,嘴唇翕动着,努力而真诚地说:“我侄儿侄媳这两口子,心眼儿都忒好!”

风雨同舟,让孝老爱亲的家风传承

命运似乎对这个善良的家庭格外严苛。一场突如其来的脑出血击倒了正值壮年的薛德忠。薛德忠突发脑出血,经过抢救虽然保住了性命,但身体大不如从前,行动也变得十分不便。祸不单行,一场意外的车祸又给了他沉重一击,可谓雪上加霜。用他自己的话说,是“从鬼门关硬生生爬了回来”。

家里的顶梁柱轰然倒下,照顾卧病在床的丈夫、赡养年迈的母亲、护理四叔薛荣臣的三副重担,连同整个家庭的经济重压,一下子全落在了妻子单薄的肩膀上。生活的压力像一座大山,压得她喘不过气来,常常在夜深人静时偷偷抹眼泪。病榻上的薛德忠,看着妻子憔悴的面容和操劳的身影,心疼如绞。他实在不忍心让妻子如此辛苦,便尝试着和妻子商量,能不能放弃照顾叔叔。没想到,妻子的态度十分坚决:“照顾咱就要照顾好,哪有半途而废的道理!”妻子的坚韧,如同黑暗中的烛火,重新点亮了这个风雨飘摇的家。

薛德忠夫妇孝老爱亲的言行,早已如春风化雨,深深浸润了子女的心田。儿子薛宝岐常年在天津工作,得知父亲病倒、家中困境后,他没有丝毫犹豫,主动提出将四爷爷薛荣臣接到自己身边照顾。就这样,薛宝岐毅然接过了父亲的“孝心接力棒”,用他年轻人的肩膀,继续为老人遮风挡雨,用责任与爱心温暖着四爷爷的桑榆晚景。

薛德忠一家,没有惊天动地的伟业,却用最平凡的坚守,书写了“孝老爱亲”最动人的篇章。从薛德忠夫妇毅然接过照顾孤寡叔叔的重担,到病榻前妻子“不抛弃不放弃”的誓言,再到儿子薛宝岐主动接棒、跨省赡养,这份孝心,在岁月的长河中接力传递,在生活的风雨中淬炼成金。他们的故事,如一缕和煦的春风,温暖了松树马村的街巷邻里;更像一盏不灭的明灯,照亮了乡村精神文明的前行之路,无声地诉说着:孝心无价,大爱永恒。